losandes.biz: Arah Demokrasi Politik Siber

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Arah Demokrasi Politik Siber yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Namun, bukankah cyberspace justru terbukti mengamplifikasi gelombang post truth (pascakebenaran) di negeri ”Paman Sam”? Budi Gunawan (2021) dalam bukunya yang berjudul Demokrasi di Era Post Truth menegaskan kaitan perkembangan media sosial dengan fenomena post truth di Amerika.

Baca juga: Epidemi ”Post-truth”

Perusahaan konsultan Amerika Gallup, Inc pada 2021 menunjukkan hasil survei bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Amerika terhadap media arus utama (mainstream) memang menurun. Hanya sekitar 16 persen orang Amerika yang memiliki kepercayaan ”penuh” dan ”cukup” kepada media massa.

Pew Research Center, wadah nonpartisan di Amerika, merilis hasil survei terkait pengguna media sosial pada 2021. Sekitar 72 persen dari seluruh populasi dewasa Amerika menggunakan media sosial. Platform yang paling banyak digunakan Facebook, dengan persentase pengguna sekitar 69 persen. Selain itu, ada Instagram (40 persen), Pinterest (31 persen), Linkedln (28 persen), dan Twitter (25 persen). Dari total pengguna media sosial tersebut, sekitar 70 persen melaporkan menggunakan platform-platform ini setiap hari.

Pergeseran prefensi media informasi tersebut tidak lantaran memberikan dampak positif terhadap aras demokrasi Amerika. Berdasarkan studi terbaru dari Washington State University bahwa pengguna Facebook terungkap lebih sering membaca berita palsu tentang pemilu Amerika Serikat 2020. Data ini juga pernah dilaporkan oleh stasiun televisi KGW (saluran 8) Portland, Amerika Serikat. Jika Amerika dengan kemajuan sains dan teknologi porak-poranda oleh hoaks, bagaimana dengan Indonesia?

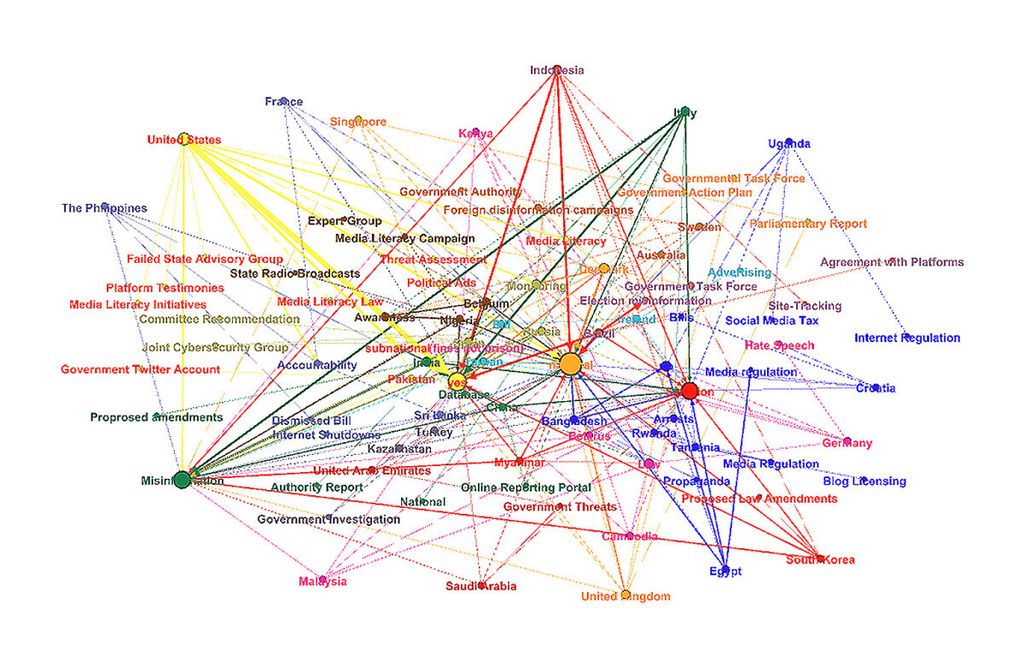

Visualisasi Upaya Sejumlah Negara Menghadapi Hoaks

Empat catatan

Setidaknya ada empat alasan mengapa cyberspace sulit menjadi ruang publik yang menjanjikan bagi iklim demokrasi (Piliang; 2004); Pertama, komodifikatif; ruang publik virtual pada dasarnya tidak berbeda dengan media utama, seperti televisi. Di sana juga akan melakukan komersialisasi informasi. Jadi, masyarakat di ruang publik virtual diperhadapkan oleh pertukaran komoditas informasi, hiburan, dan tontonan. Ruang virtual malah terjebak kepada society of the spectacle seperti yang dimaksud Guy Debord.

Baca juga: Menjaga Demokrasi di Ruang Digital

Ketiga, hiperealitas media; perkembangan teknologi media mendorong penciptaan realitas yang direkayasa. Jeand Baudrillard menjelaskan fenomena semacam ini dalam konsepnya, simulation. Dalam proses simulasi; realitas virtual yang diproduksi mirip dengan realitas aslinya, bahkan bisa melampaui. Kondisi ini malah membawa masyarakat terkecoh dari fakta karena menyaksikan realitas citraan tanpa tahu makna yang sebenarnya.

Keempat, etika digital; ruang virtual seperti cenderung menanggalkan perasaan bertubuh seseorang. Kita dalam realitas digital adalah akun. Kecenderungan ini akan mendorong perasaan bebas dan merdeka. Jika meminjam istilah Body Without Organs dari Gilles Deleuze, dan Félix Guattari. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap orang berupaya melepaskan aspek kebertubuhannya dari struktur sosialnya sehingga aspek etika dan moralitas sering kali terabaikan. Itulah sebabnya, seorang pakar politik atau ahli di bidang tertentu bisa disalah-salahkan oleh seseorang yang tidak jelas nasab belajarnya.

Media sosial dan polarisasi politik

Algoritma ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan waktu yang dihabiskan oleh pengguna di platform, yang mengarah kepada peningkatan polarisasi.

Media sosial dengan teknologi algoritmanya akan menentukan konten apa yang ditampilkan kepada setiap pengguna. Algoritma ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan waktu yang dihabiskan oleh pengguna di platform, yang mengarah kepada peningkatan polarisasi. Ketika konten yang ekstrem atau provokatif lebih sering ditampilkan, pengguna lebih cenderung reaktif, bahkan kadang agresif. Secara pasti teknologi telah mengondisikan setiap pengguna media sosial saat ini.

Seorang analis teknologi, Neil Postman, dalam Technopoly: The Surrender of Culture to Technology (1992) menegaskan bahwa teknologi dan media dapat memengaruhi cara berpikir dan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, teknologi pada kondisi tertentu tidak lagi sebatas alat komunikasi, dia (teknologi) memiliki otoritasnya sendiri. Teknologi akan membawa kita kepada mekanisme kerjanya sendiri. Jika dahulu media sosial lebih banyak digunakan mencari dan mengabarkan informasi, sekarang banyak dipakai untuk bersilat komentar.

Ilmuwan politik Harvard, Steven Levitsky, membaca fenomena semacam ini sebagai satu tanda kematian demokrasi. Beberapa poin diuraikan dengan apik dalam bukunya, How Democracies Die. Salah satu cara kematian demokrasi, menurutnya, adalah ”Ketika demokrasi memangsa dirinya sendiri”.

Baca juga: Mempertegak Demokrasi Digital

Satu di antara kemestian yang diperlukan menghadapi situasi ini adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis bisa menghindarkan kita jatuh ke dalam situasi yang memperkuat polarisasi. Kesadaran kritis pula yang bisa mendorong media sosial menjadi ruang publik yang sehat. Dengan demikian, kita bisa secara aktif mereproduksi peristiwa diskursif tanpa mencederai keberagaman yang ada.

Selain kesadaran kritis, kita juga perlu menghidup-hidupkan apa yang dimaksud oleh Timothy leary sebagai ”kesadaran tinggi”. Kita juga mesti optimistis membangun The Virtual Community sebagaimana yang didambakan oleh Howard Rheingold. Terakhir, semoga kita bisa membangun miniasi masyarakat madani di dunia virtual. Semoga saja.

Sopian Tamrin, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Makassar

Sopian Tamrin